При коммунизме жизнь бедняков царской России рисовалась просто кошмарной. Реальность крестьянской бедности была не столь убогой, как ее изображали на агитационных плакатах — чаще это был выбор, обстоятельство или хитрость, а не трагедия.

Бедняк в царской России — это не грязный человек в дырявом тулупе, сидящий в землянке.

Он вполне мог жить в добротной избе, питаться щами, иметь корову и просто не платить налоги, потому что продал землю брату и ушёл батрачить.

После отмены крепостного права в 1861 году большинство крестьян получили статус свободных граждан, получили возможность брать беспроцентные ссуды на выкуп земли, заводить органы местного самоуправления, обращаться в больницы и учить детей в сельских школах.

В деревне появились сельсоветы, земские врачи, школы и даже почта. Но на фоне этих реформ возникло новое явление — бедность, не как абсолютная нужда, а как социальная категория с гибкими границами. В разных регионах бедняк означал разное, а жили такие крестьяне часто не хуже так называемых середняков.

На Русском Севере, где крестьяне были вольными — государственными — и не знали крепостничества, избы строились из леса, который никто не запрещал рубить. Даже бедные могли позволить себе большой, тёплый дом с резными наличниками и запасом дров на зиму.

Здесь земля была скудная, урожаи низкие, но строиться можно было широко — и делали это поколениями. Бедность в этих условиях не была приговором, а означала лишь более скромный скот или меньшую пашню, но не отсутствие крыши над головой или еды на столе.

Складники — старики, вдовы и одинокие, которые передавали свою землю родственникам, а сами жили у них на иждивении. Все эти формы бедности были встроены в систему крестьянской жизни и воспринимались как нормальные. Они не означали деградацию или социальную катастрофу.

Часто в деревне считали таких людей хитрецами. Захребетниками. Людьми, которые не пашут, но едят. Особенно злились на тех, кто ушёл «на сторону» — на заработки в город, а потом присылал семье деньги. Такие зарабатывали больше, чем середняк с двумя лошадьми, но не платили налогов, не участвовали в сельской повинности, не работали на общину.

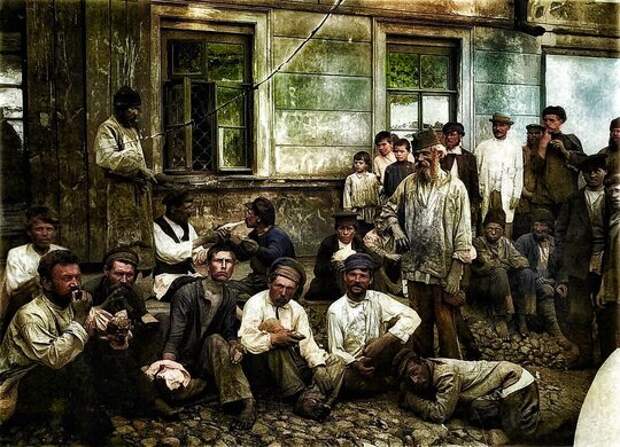

Агитационные фотографии, на которых крестьяне сидят чумазыми на пнях возле развалин, часто делались в самые тяжёлые моменты — голод, эпидемии, неурожаи. Их снимали городские фотографы, не разбираясь, кто на фото: складник, вдова или просто семья, пережившая гибель кормильца.

Такие образы потом использовались эсерами, марксистами и эмигрантами как доказательство «ужасов царизма». На самом деле, крестьяне жили сложно, по-разному, и нищета была не нормой, а крайним случаем.

В оригинале статьи есть видео с подробностями. Его можно посмотреть по клику на Источник.

Свежие комментарии